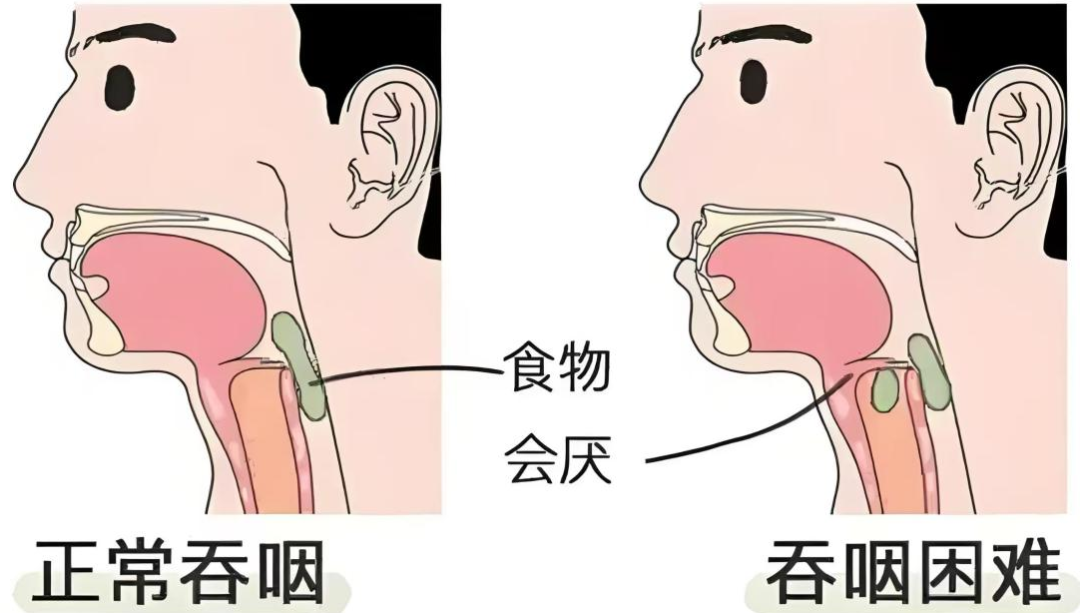

近日,我科收治一名60岁因大面积脑梗死导致吞咽功能障碍的患者,需留置鼻饲胃管。虽然胃管能保证营养摄入,但也会带来鼻咽部溃疡、食管黏膜损伤、反流性肺炎等问题。同时,留置胃管期间,患者无法进行充分的吞咽功能训练,反而延缓吞咽功能的自然恢复。更不必说胃管带来的外观影响和心理压力,许多患者形容自己像长了"大象鼻子",产生自卑和抑郁情绪。

吞咽功能障碍是脑卒中、帕金森病等神经系统疾病患者的常见并发症,严重影响患者的生活质量和营养状况。据统计,65岁以上老年人中约12.5%存在吞咽障碍,而在脑卒中急性期患者中,这一比例高达51%至73%。随着医疗技术的进步,容积-黏度吞咽测试(V-VST)和吞咽功能康复训练为这类患者带来了重获自主进食能力的希望。

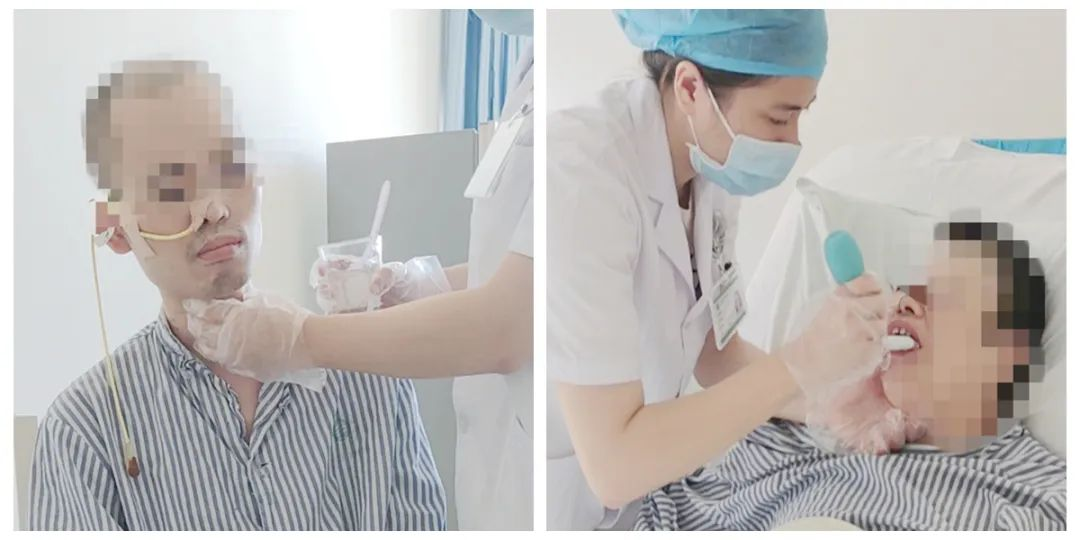

在实际临床操作中,V-VST测试通常由经过专业培训的专科护士执行,过程约30至40分钟。

目前神经内科联合中医科、康复医学科吞咽障碍康复治疗。病人入院后,主治医生根据患者病情判断患者有无吞咽障碍,专科护士执行V-VST吞咽测试,判断患者吞咽障碍严重程度,与康复科、中医科多学科协作会诊,根据患者具体的吞咽功能评估制定系统个性化吞咽康复治疗。目前吞咽康复方面已开展中药贴敷、穴位针灸、口咽感觉刺激、口颜面运动训练、吞咽神经肌肉电刺激、说话瓣膜技术、吞咽手法技术、直接摄食训练、吞咽造影检查(VFSS)。

患者住院10天后经过系统个性化康复训练及言语康复治疗后拔除鼻饲胃管出院。对于患者和家属而言,掌握现代吞咽康复的科学流程至关重要。从V-VST评估到个性化训练,再到安全拔管,每一步都需要耐心和专业指导。在留置鼻饲胃管期间通过科学康复,大多数吞 咽障碍患者都能不同程度地恢复自主进食能力,“重享吃的幸福”。

正如康复患者所说:“能够再次品尝食物的味道,和家人同桌吃饭,是生命中最平凡的幸福,也是最珍贵的礼物!”吞咽康复不仅能改善营养状况,更是对生活质量和人格尊严的守护。

专家简介

马国奋

神经内科三区主任、神经内科主任医师

曾在中山大学第一附属医院神经内科、广州医科大学附属第二医院癫痫中心进修。擅长脑血管病、癫痫、中枢神经系统脱髓鞘疾病、帕金森病及神经内科疑难病的诊治。参加多项市级立项、科技研究课题的开展,并获2016年市科技进步二等奖;先后在国家及省级医学期刊发表论文多篇,并获得河源市第十一届、十二届、十三届自然科学优秀学术论文三等奖。

门诊时间:每周二全天

李建标

神经内科主任医师

从事神经内科临床工作近20年,熟悉脑血管疾病,帕金森病,癫痫,各种头晕或头痛,中枢神经系统感染或免疫性疾病以及神经内科急危重症诊治。先后在国家及省级医学期刊发表论文多篇,并参加多项科研立项。

门诊时间:每周一全天

叶天凤

神经外科二区康复治疗师

毕业于江西中医药大学科技学院康复治疗学专业,从事临床康复治疗工作3年,2023年于中山大学附属第三医院康复医学科进修吞咽言语障碍。擅于脑出血、脑梗死、脑外伤等神经系统疾患引起的吞咽障碍、言语障碍的康复评定,康复方案的设计及康复治疗。